유리왕이 국내성으로 천도한 이유

2022. 11. 20. 08:22ㆍ주먹도끼부터 알아가는 한국사/고구려

728x90

고구려의 첫 도읍지는 졸본성입니다. 지금의 환인이라 불리는 곳입니다. 주몽이 건너와 소서노 세력과 연합하여 고구려를 건국한 곳이니 이 곳은 본래 소서노의 근거지였을 것입니다. 그들이 처음 도읍한 오녀산성은 산정상에 있는 산성이고 주몽과 소서노는 이 곳에서 6칸 정도의 건물을 짓고 살았습니다. 이 곳은 방어용인 산성으로 피난처의 역할을 했을 것으로 보이며 절벽 위에 지어져 남북 1km 동서 300m의 규모의 성이었습니다. 이와 더불어 세트를 이루는 평지성으로 하고성자성지가 있습니다. 동벽 226m, 서벽 264m, 남벽 212m, 북벽 237m인 이 하고성자성지를 오녀산성과 세트를 이루는 성으로 보이는 이유는 여기서 출토되는 유물들이 오녀산성의 것과 비슷하기 때문입니다. 그리고 여기서 1.5km 떨어진 곳에 고구려 시대의 무덤인 적석묘들을 확인할 수 있어서 더욱 그렇습니다. 그러나 이곳을 고구려왕궁으로 볼 지는 아직 무리입니다. 산으로 둘러싸인 곳도 아니고 강이 넘치면 범람할 수 있는 곳이며 유사시에 피할 수 있는 곳으로 여겨지는 오녀산성과도 꽤 거리가 있습니다. 아무래도 졸본성이 가지는 지형적 불편함은 불과 2대 유리왕 대에 국내성 천도라는 결과를 가져왔습니다.

“교시(郊豕 : 교사(郊祀)에 쓸 돼지)가 풀려나 도망을 가자, 왕이 희생(犧牲)을 맡은 설지(薛支)를 시켜 뒤를 쫓아가게 하였다. 설지는 국내위나암(國內尉那巖)에 이르러 잡았다.” 『삼국사기』

"겨울 10월에 왕은 국내로 도읍을 옮기고 위나암성(尉那巖城)을 쌓았다“『삼국사기』

기록에서는 이러한 이유로 국내성으로 천도한 것으로 알려졌습니다. 이것을 실행한 유리왕은 37년 동안 재위하면서 고구려시대, 만주 지방에 있었던 예맥족(濊貊族)의 부족 국가인 양맥국을 복속시켰으며 한나라 땅으로 복속된 고구려 땅을 회복하였습니다. 또한 동부여와의 전쟁에서 승리하였습니다. 이렇게 유리왕은 국력을 강화시키는데 힘을 기울였는데 아마 국내성으로의 천도도 이와 같은 맥락일 것입니다. 여기서 위나암성은 환도산성의 본래 이름입니다. 그리고 이 역시 졸본에서 마찬가지였던 것처럼 국내성이 평지성으로 역할을 했다고 한다면 위나암성은 국내성이 함락될 위기에 처하면 임시로 거처하는 곳이었습니다. 다르게 이야기한다면 위나암성이 그 역할을 해왔다면 그것은 국내성이 수도로서 중국의 많은 위협을 많이 받았다는 이야기가 됩니다. 역사에서는 서기 244년 위(魏)의 유주자사 관구검(毌丘儉)의 침략으로 환도성이 함락되기도 했으며 서기 343년 고구려 16대 고국원왕은 환도성을 다시 수리하여 이곳으로 천도하였으나 연왕 모용황의 침략을 받아 환도성이 불에 탔다고 하였습니다. 하지만 임시거처인 환도산성은 왕과 대신들이 피난하여 고구려의 재건을 꿈꾸는 곳이기도 했습니다.

그럼 왜 유리왕은 국내성으로 옮겼을까. 전에 있던 수도 졸본은 아마 중국과의 거리가 가깝기 때문에 안보상이 위험이 있었고 공간이 좁아 국력을 신장시키는 데에 어려움이 있었습니다. 그럼에도 건국하지 얼마 안된 고구려가 수도를 천도한다는 것에는 다른 명분이 있었을 것입니다. 아마 천도를 단행했을 때에는 졸본지역사람들이 반발했을 것입니다. 그들은 고구려 건국의 중심세력이자 이 땅은 예부터 졸본부여라고 했으니 고대 부여사람들이 근거지이기도 했습니다. 따라서 유리왕은 이곳을 떠난다는 곳에는 다른 이유가 있었을 것입니다. 당시 유리왕은 집권을 피해 소서노 세력이 남하했는데 유리왕에 대한 반대세력 모두가 다 이를 따르지 않았을 것입니다. 아마 이들이 국내성에 계속 남았다면 이것은 유리왕에게 부담이 되었을 것이고 또한 이미 복속된 비류국사람들도 있었으며 『삼국사기』에는 졸본부여왕에 대한 기록이 있으니 이는 부여에서 졸본으로 와 왕이 된 자입니다. 이들과 주몽세력간 결합으로 고구려가 이루어졌고 따라서 고구려 내에서는 정치세력들 간에 권력투쟁도 심했을 것입니다. 그의 정책에는 유리왕이 아끼는 해명태자도 반대했습니다. 그렇지만 유리왕은 자신의 정치세력을 만들고 안보에 안정을 기하기 위해 수도를 천도를 단행합니다. 천도 5년이 지난 후에도 해명태자는 국내성에 머물렀습니다. 당시 국내성천도 과정이 순탄치 않았음을 이야기합니다. 결국 그 부담을 이기지 못한 해명태자는 아버지의 명령에 따라 그만의 방식으로 자결하고 맙니다.

국내성이 위치한 곳은 집안이라고 불리는 곳입니다. 한자로 집안(輯安)인데 ‘어루만져 편안한 곳’이라는 의미를 가지게 됩니다. 그러면 풍수적으로 편안했다는 이야기이고 실제로 집안시는 배산임수의 지형을 가지고 있으며 이 곳은 주변에 비해 살기 좋은 곳이었습니다. 그리고 국내성에는 압록강이 있는데 이 곳은 해자역할을 하고 있으며 이는 수로망의 역할도 했습니다. 그리고 이러한 압록강은 외교를 할 수 있는 교통로 역할도 할 수 있었습니다. 그러면서 국내성은 군사적으로 접근이 쉽지 않은 곳이면서 대피가 용이한 곳이었습니다. 왜냐하면 중국쪽으로의 방향에는 산들이 겹겹이 있었고 이곳에 산성이 위치하여 방어에도 더 견고할 수 있었기 때문입니다. 위에서 중국 왕조들의 침입이 있었지만 이러한 사실들이 국내성이 방어에 취약하다고 말할 수 있는 것은 아니었습니다. 왜냐하면 400년이 넘는 기간 국내성은 수도의 역할을 하면서 버텨왔기 때문입니다. 그럼 국내성으로 천도하기 전에는 이 곳은 황량한 지대였을까. 이것은 3,4천년 전부터 인간이 거주하는 공간이었고 이후에는 맥족이 모여사는 곳이었습니다. 장수왕대에는 평양성으로 천도합니다. 하지만 국내성은 여전히 중요한 곳이었습니다. 고구려는 3경 제도라는 것이 있었는데 국내성이 북평양으로 불린 것입니다. 연개소문 사후에는 그의 아들 연남생이 평양에 있는 그의 동생들과 싸울 때 근거지로 삼은 곳이 바로 국내성이며 고구려 멸망 이후에도 압록강 이북 지역의 성들은 계속 부흥운동을 펼쳤으니 국내성은 그 구심점 역할을 했을 것입니다.

‘산상왕이 환도성으로 옮겼다.’ 『삼국사기』

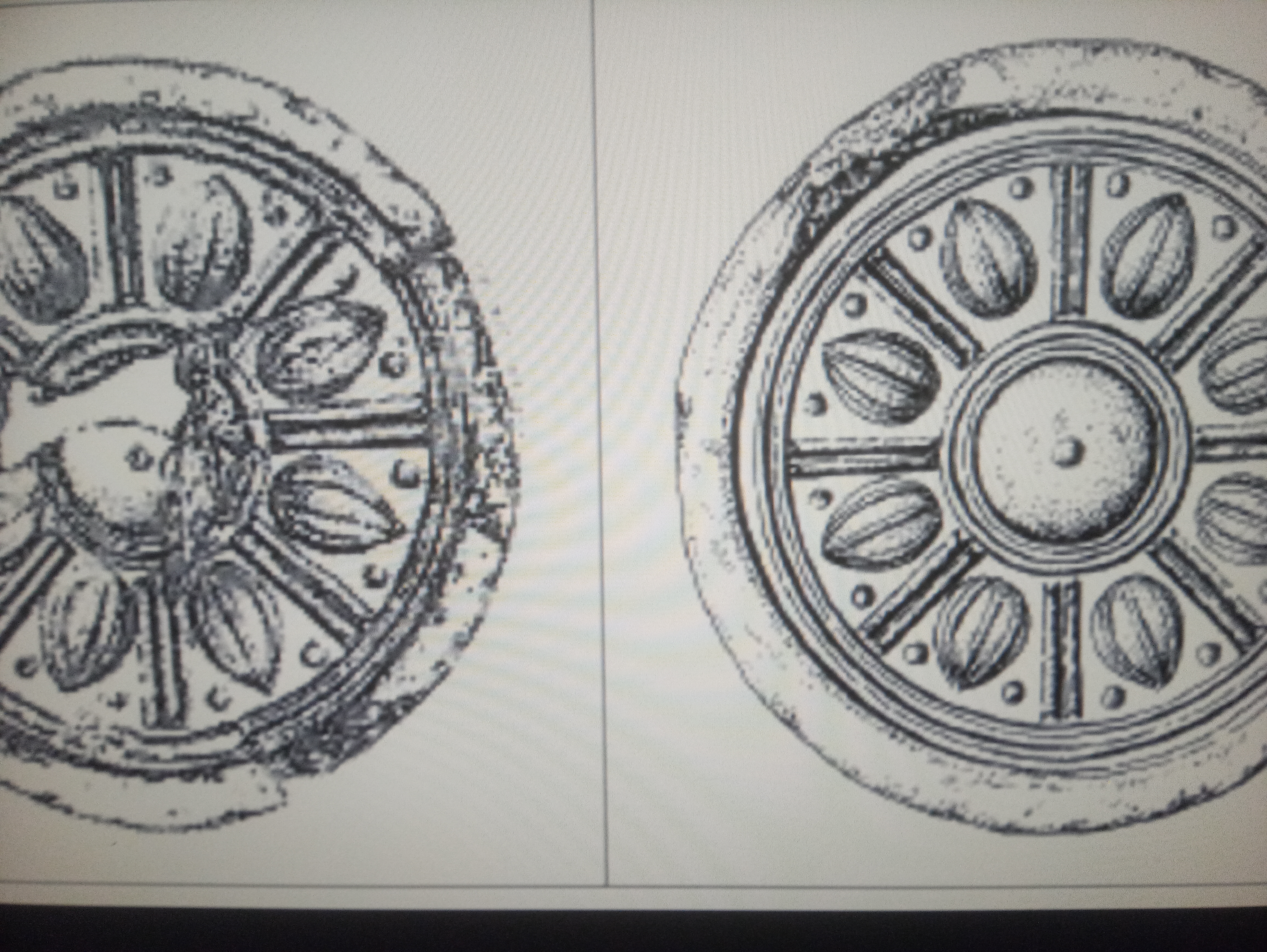

국내성과 가까운 거리에 환도산성이 있습니다. 위에서 언급한 바 있는 이 성에서는 점장대라는 곳이 있어 이 곳에서 적의 동태를 살피고 장수가 이곳에서 지휘했을 것으로 생각하고 있습니다. 왕이 피난하는 임시터이기도 했지만 여러 채의 건물터가 보여 왕궁이 있었을 것이며 와당이 유물로 출토되었으니 이곳은 생각보다 중요한 곳으로 생각하고 있습니다. 또한 와당에는 고구려의 관직이름이 적혀 있어 아마 이곳에서 정치적인 행위가 이루어진 것으로 보고 있습니다.

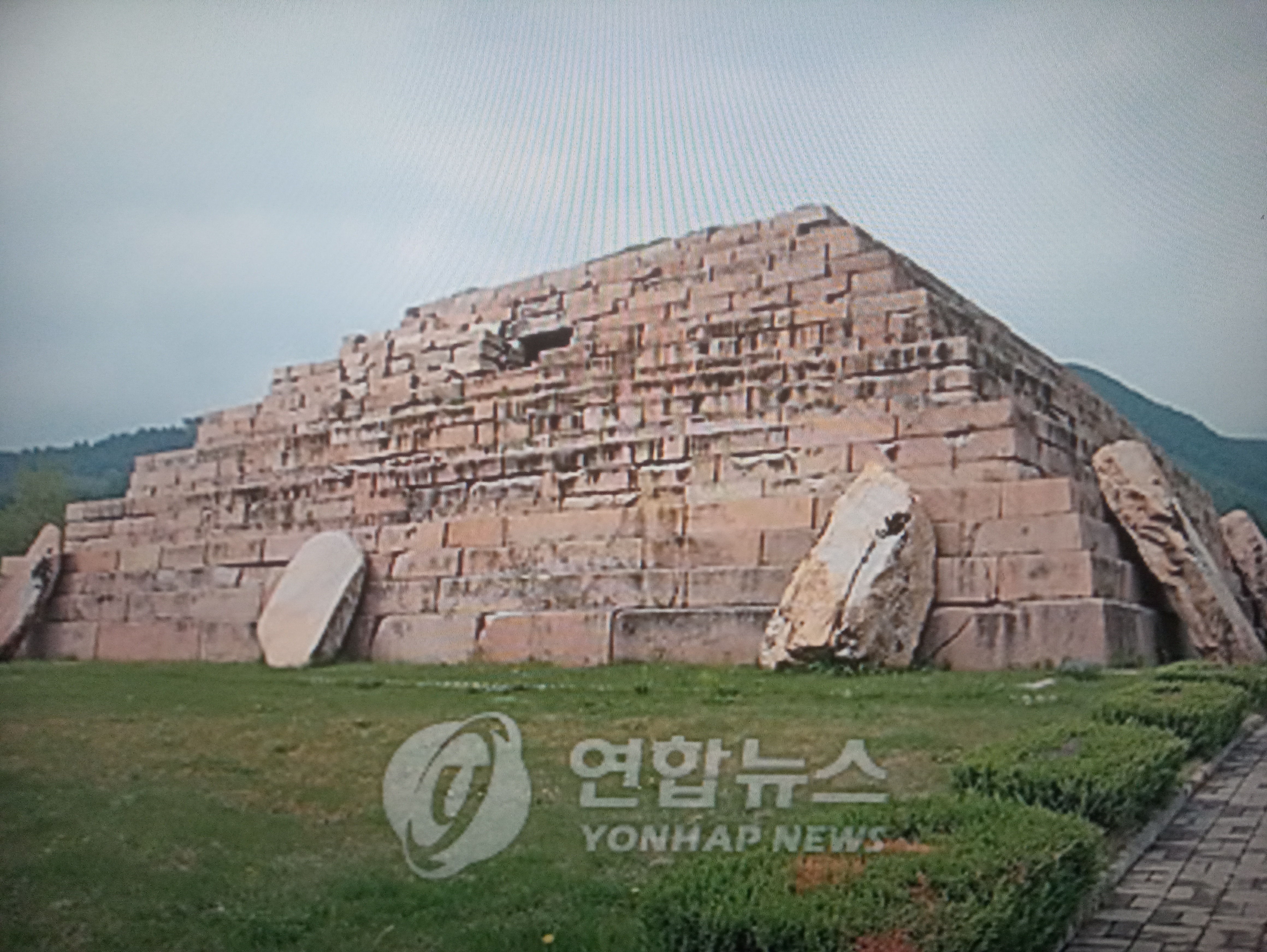

국내성 일대엔는 많은 고분들이 있었으며 그 수가 1966년 조사 때 1만 1280기, 1997년 통계는 6854기입니다. 오랜 세월을 지나면서 많이 파괴되었지만 이를 추정하여 생각하면 아마 고구려 시대에는 2만기가 넘는 고분이 있었을 것입니다. 그 중에 초기의 돌무지 무덤은 땅 위에 돌로 방을 만들고 그 위에 돌을 쌓아올린 무덤인데 고구려의 첫 수도 졸본과 그 이후 수도 국내성 그리고 그 근처의 지역에서 이러한 돌무지 무덤을 확인할 수 있습니다. 그리고 이러한 돌무지 무덤의 위치를 그려보면 초기 고구려의 영역도 가늠할 수 있습니다. 이러한 무덤들 중에 유명한 것이 바로 장군총입니다. 한 때는 광개토대왕릉으로 추정했으며 지금은 이곳에서 좀 더 떨어진 곳에 있는 태왕릉을 광개토대왕릉으로 보는가 한편 장군총을 장수왕의 무덤으로 보고 있기도 합니다다. 하지만 이것은 어디까지나 설로 보고 있습니다. 한 학자는 광개토대왕이 또다른 고구려고분인 천추총을 개보수한 것으로 보았는데 이곳에서 영락(永樂)이라고 새겨진 기와가 출토되었기 때문입니다. 또 천추총에서 함께 출토된 이파리 6개짜리 연꽃무늬 와당의 제작 시기 역시 광개토대왕 시기의 것으로 보고 있으며 태왕릉에서도 같은 문양과 방식의 모양의 연꽃무늬 와당이 나왔습니다. 그럼 태왕릉 역시 광개토대왕 시기에 개보수한 것으로 태왕릉은 광개토대왕릉이 아닐 수 있다는 의견을 냈습니다. 그의 무덤의 위치는 확실히 알 수 없지만 고구려 최고 전성기 시절 중 하나인 광개토대왕시기의 도읍지가 바로 국내성이었습니다. 그것을 생각하면 아마 유리왕이 국내성으로의 천도는 성공적이라 말할 수 있지 않을까요.

728x90

'주먹도끼부터 알아가는 한국사 > 고구려' 카테고리의 다른 글

| 국제교류를 위한 승부수 장수왕의 남진정책 (1) | 2022.11.25 |

|---|---|

| 광개토대왕의 정복활동은 어디까지였나. (1) | 2022.11.23 |

| 부여건국설화와 고구려건국설화는 왜 닮았을까. (2) | 2022.11.13 |

| 안시성 싸움, 어떻게 싸웠나. (0) | 2022.11.12 |

| 고구려 건축기술의 결정체 장안성 (0) | 2022.11.09 |